富兴配资端

富兴配资端

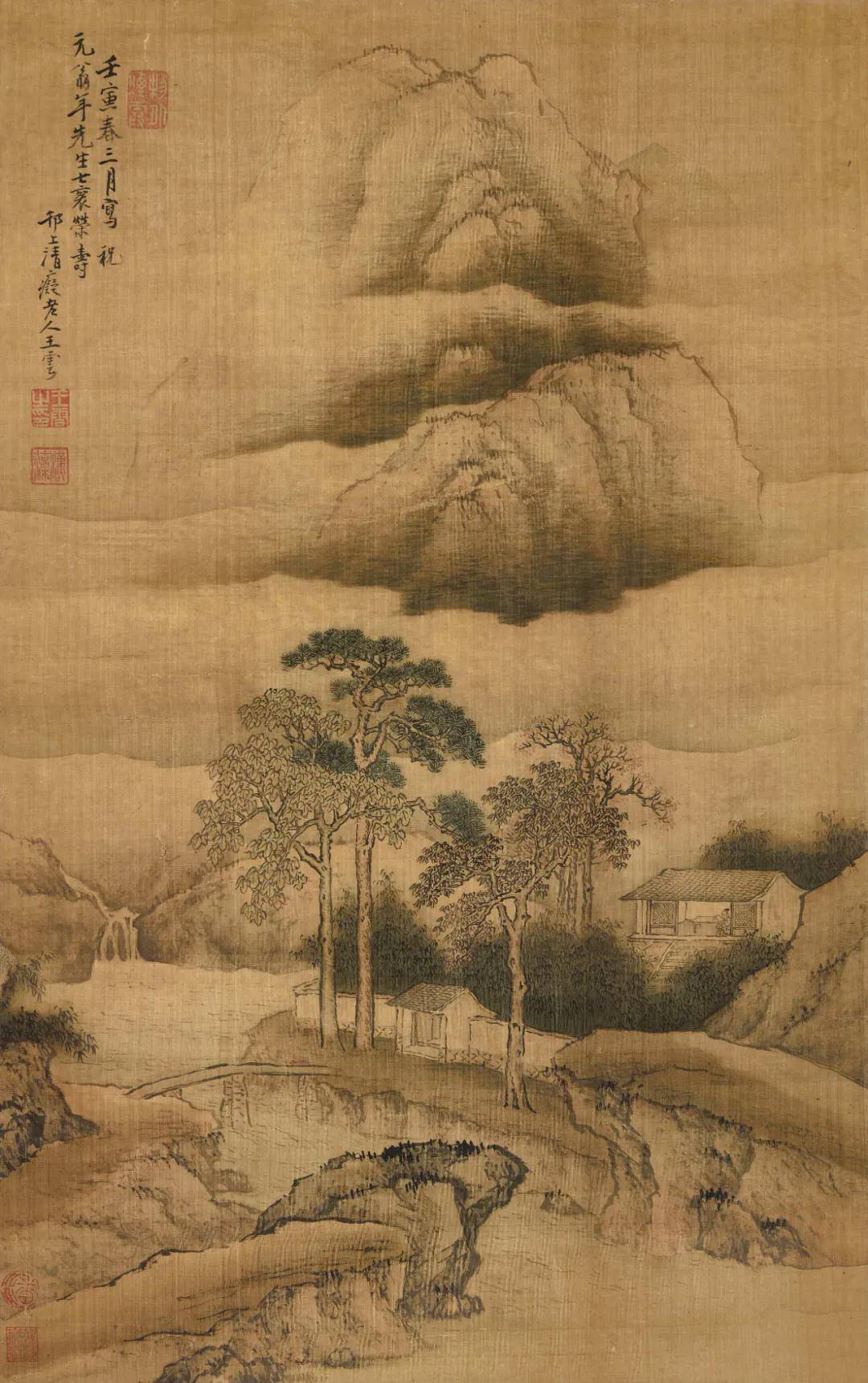

王云《云山幽居》以53×33cm的立轴设色绢本,构建了一个看似静谧却暗藏玄机的山水世界。这幅为“元翁年先生七袠荣寿”而作的祝寿图,表面是传统的吉祥山水,实则通过“云”与“人”的互动,完成了一场关于隐逸精神的另类表达。

画中云山并非自然之景的简单摹写,而是承载着多重隐喻的符号。云,在古代诗词中常象征隐逸的自由,如常建“清溪深不测,隐处唯孤云”以云塑造独来独往的隐者形象。但在王云笔下,云却呈现出矛盾的双重性:一方面,它缭绕山间,为幽居营造出“物外烟霞”的出世氛围,钤印“物外烟霞”更强化了这种超脱尘世的追求;另一方面,云又以“封”“锁”的姿态,将楼台、人物禁锢在有限的空间中。这种矛盾恰似清代文人的生存困境——既向往隐逸的自由富兴配资端,又无法彻底挣脱世俗的羁绊。

富兴配资端富兴配资端

画中楼台、人物的细腻笔触虽近似仇英,却透露出一种刻意的“精致”。这种精致并非对生活的热爱,而更像是一种隐逸的表演。王云通过描绘人物在云山间的悠然姿态,构建了一个理想的隐逸场景,但题识中“祝寿”的功利性目的,却暴露了这幅画的世俗底色。它如同清代文人的一场“隐逸秀”——在云山的掩映下,文人既满足了社会对“高雅”的期待,又通过艺术的伪装,在仕隐之间寻找微妙的平衡。

《云山幽居》的艺术价值,不仅在于其笔墨技巧,更在于它揭示了清代书画市场的潜规则。王云晚年“所画虽亲朋好友亦无缘得之”的“惜售”行为,以及鉴藏印“潘、砺庵珍藏”的流传,暗示了这幅画从艺术创作到商品交易的蜕变过程。云山在此不再是精神的栖息地,而成为了一种可交换的文化资本——文人通过售卖“隐逸”获取生存资源,而藏家则通过收藏“云山”标榜自己的文化品位。这种双向的表演,使《云山幽居》成为清代文人生态的微观缩影。

大牛证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。